Erfindung der Götter – Steinzeit im Norden

Die Erfindung der Götter

Steinzeit im Norden

Die Steinzeit war die längste Epoche der Menschheitsgeschichte – ca. 2,6 Millionen Jahre lang. Immer wieder gab es in dieser Zeit Errungenschaften der Menschheit, die das Leben veränderten und oft auch erleichterten.

Die größte Veränderung brachte aber die sogenannte Neolithische Revolution. Eine Revolution, die unser heutiges Leben zu dem machte, was es ist.

Die Neolithische Revolution ist keine Änderung, die sich von heute auf morgen vollzieht. Mit dem Ende der letzten Eiszeit um 10.000 v. Chr. begannen kleine Gemeinschaften im sogenannten “Fruchtbaren Halbmond” im Nahen Osten mit einer neuen Lebensform zu experimentieren. Aus mobilen Jägern und Sammlern wurden sesshafte Ackerbauern und Viehzüchter. Es dauerte aber noch fast 5.000 Jahre, bis sich die neue Lebensweise auch in Mitteleuropa durchsetzte.

Besonders im nordeuropäischen Flachland vollzog sich der Wandel nur langsam. Seit dem Ende der Eiszeit lebten hier die letzten Jäger und Sammler Europas, die sich auch nach der Ankunft fremder Bauern in ihrer Nachbarschaft über 1.000 Jahre weigerten, die neue Lebensform anzunehmen. Nur durch die enge Verknüpfung mit neuen Glaubensvorstellungen konnte sich die Landwirtschaft schließlich auch im Norden durchsetzen.

Diese Geschichte erzählt die Ausstellung.

Nun aber „Butter bei die Fische“, wie Bewohner*innen der norddeutschen Tiefebene sagen würden. Was ist die „Neolithische Lebensweise“? Forscher*innen bezeichnen so den Zeitraum, in dem der Mensch begann, Dinge zu produzieren und sesshaft wurde. Dazu gehörten einige Aspekte, die uns heute selbstverständlich erscheinen – in der Steinzeit aber innovativ waren.

Ackerbau

Die ersten Nutzpflanzen, die angebaut wurden, waren Emmer, Einkorn und Gerste.

Später kamen dann auch Linsen und Erbsen hinzu.

Viehzucht, sesshafte Lebensweise und Hausbau

Die Menschen hielten als erstes Schafe, Ziegen, Schweine und Rinder. Dadurch wurden sie zu Hirten und Viehzüchtern.

Um Viehzucht und Ackerbau zu betreiben, blieben die Menschen dauerhaft an einem Ort, wurden sesshaft und bauten Siedlungen. Die gesamte Sippe lebte gemeinsam mit ihren Tieren in großen Häusern.

Keramikproduktion und Vorratshaltung

Das Leben in Siedlungen brachte weitere Vorteile. Es gab die Möglichkeit, Vorräte zu lagern. Dazu dienten unter anderem Keramikgefäße, die nun in großer Anzahl und in guter Qualität produziert wurden. Aber auch große Erdgruben dienten als Speicher. Dank Brunnen waren die Siedlungen mit ausreichend Wasser versorgt.

Schliff von Steingeräten

Eine weitere Innovation dieser Zeit war das Schleifen der Geräte. Dadurch entstanden glatte und polierte Oberflächen und die charakteristischen Beile und Äxte.

Der Hund war übrigens schon lange ein treuer Begleiter der Menschen, schon vor der Neolithischen Revolution.

Landnahme im „Niemandsland“

Aber noch einmal einen Schritt zurück – wie sah es denn vor der Neolithischen Revolution im Norden aus? Am Ende der Eiszeit breitete sich in Nordeuropa ein dichter Urwald aus. Menschen zogen in kleinen mobilen Gruppen umher.

Anstatt gemeinschaftlich organisierter Großwildjagden ging man einzeln oder in kleinen Gruppen mit Pfeil und Bogen auf die Pirsch und sammelte Früchte und Kleintiere. Die Umwelt erforderte eine hohe Mobilität und nur saisonal genutzte Lager.

Archäologische Funde und Fundplätze sind spärlich und vermitteln den Eindruck einer einfachen, von Mangel geprägten Lebensweise. Doch das täuscht. Die hochmobilen Gruppen standen in regelmäßigem Austausch miteinander und navigierten sicher über große Distanzen.

Dennoch war die Bevölkerungsdichte in Nordeuropa überschaubar.

Niedersachsen besaß damals noch keine Küsten, und statt der Nordsee grenzte es an Doggerland, eine weite offene Landschaft, durchzogen von Flussläufen. Die Britischen Inseln konnten trockenen Fußes erreicht werden. Diese Verbindung spiegelte sich in der Ausbreitung von Techniken, aber auch sehr speziellen Ritualgegenständen wider.

Geweihmasken waren Teil einer von Nordengland bis ins Rheinland gebräuchlichen Schamanentracht. Woher wir das wissen? Verschiedene Exemplare wurden an ganz unterschiedlichen, weit voneinander entfernten Orten gefunden. Verschiebe den Pfeil auf der Karte für mehr Informationen.

Neben rituellen Objekten gibt es auch Beispiele für die Kunst der Menschen. Auf Geweihäxten und Steinen erzählten sie von ihrer Welt. Bemerkenswert ist der abstrahierte Stil. Dieser Stein gibt bis heute Rätsel auf. Was könnte hier abgebildet sein?

Wir haben eure Vorschläge gesammelt:

Ein rätselhafter Stein

– Drehe das Bild –

Jäger und Sammler konnten auf Wildfrüchte, Wurzeln, Wild und Fisch zurückgreifen – an den Küsten wurden sogar Robben und gestrandete Wale verspeist. Das Angebot ist saisonal beschränkt, weswegen Menschen bereits früh versuchten, Nahrung zu speichern. Sie lichteten Waldabschnitte und förderten so die Ausbreitung von Haselnusssträuchern. Die Nüsse wurden geröstet und gelagert, die Ruten für Reusen und Fischzäune verwendet.

Keep on Walking.

Die ersten Bauern in Mitteleuropa

Zurück zur Landwirtschaft: Die Landwirtschaft entwickelte sich im Fruchtbaren Halbmond und breitete sich von dort über verschiedene Wege langsam bis nach Mitteleuropa aus, indem bereits sesshafte Bauern ihre Weiler verliessen und nach neuem Land suchten.

Die Menschen, die sich damals auf den Weg machten, nennt die Archäologie heute “Linienbandkeramiker”.

Die nördliche Expansion stoppte im heutigen Niedersachsen, entlang der groben Linie Osnabrück – Hannover – Braunschweig. Diese Grenze hatte natürliche Ursachen: die Lössgrenze.

Südlich dieser Linie trafen die ersten Bauern auf günstige, fruchtbare Böden, die reiche Ernten lieferten. Auf den Böden nördlich der Linie gediehen die mitgebrachten Getreidesorten jedoch weniger gut, sodass diese Gebiete unattraktiv waren.

So wurden sie schließlich zu ungleichen “Nachbarn”: Die neu angekommenen Bauern im Süden, die alteingesessenen Jäger und Sammler im Norden der norddeutschen Tiefebene.

Funde einer Bandkeramischen Siedlung

Bei Ausgrabungen von Linienbandkeramischen Siedlungen entdecken Archäolog*innen immer wieder neue spannende Details und erlangen daraus Erkenntnissen. Zu den alltäglichen Funden gehören Keramik und auch Steinbeile.

Ein typisches Gefäß der Linienbandkeramiker

Nach dieser charakteristischen Verzierung ist sogar die gesamte Kultur benannt: die Linienbandkeramische Kultur.

Wirklich bekannt sind Schuhleistenkeile heute eher nicht mehr. Aber Archäolog*innen haben aufgrund der ähnlichen Form nun mal genau dieses Objekt gewählt, um die typischen Beile der Bandkeramiker zu benennen. Innovativ war in der Steinzeit vor allem der Schliff der Beile. Glatt polierte Oberflächen sorgten für ein präziseres Arbeitsergebnis.

Ein poliertes Beil aus einer Linienbandkeramischen Siedlung

Zwei Kulturen – zwei Bestattungsriten

Gräber sind eine sehr wichtige Quelle für Archäolog*innen. Diese beiden Beispiele zeigen die unterschiedlichen Bestattungssitten der Jäger und Sammler und der bäuerlichen Kultur.

Die einzige Säuglingsbestattung von Groß Fredenwalde ![]()

Bei diesem Grab handelt es sich um die einzige Säuglingsbestattung von Groß Fredenwalde, Ldkr. Uckermark. Mit einer Datierung von ca. 6.400 v. Chr. gehört es zu den ältesten Gräbern von Groß Fredenwalde und gleichzeitig Norddeutschlands. Es wurde 2014 entdeckt und geborgen.

Auffällig ist vor allem die rötliche Verfärbung im Bereich des Körpers. Es handelt sich um Rötel, der typisch für mesolithische Grabrituale ist. Er wurde über den Leichnam gestreut.

Bestattung eines Mannes einer Linienbandkeramischen Siedlung in Göttingen-Grone ![]()

Dieser ca. 50-jährige Mann wurde in der sogenannten Hockhaltung mit Blick nach Osten in einer Grube bestattet. Die neun Feuersteinmesser lagen in einem vergangenen Beutel. Das Gefäß war mit Nahrung für das Jenseits gefüllt. Das Querbeil war persönliche Waffe und Werkzeug.

Der Norden ist nicht unbewohnt

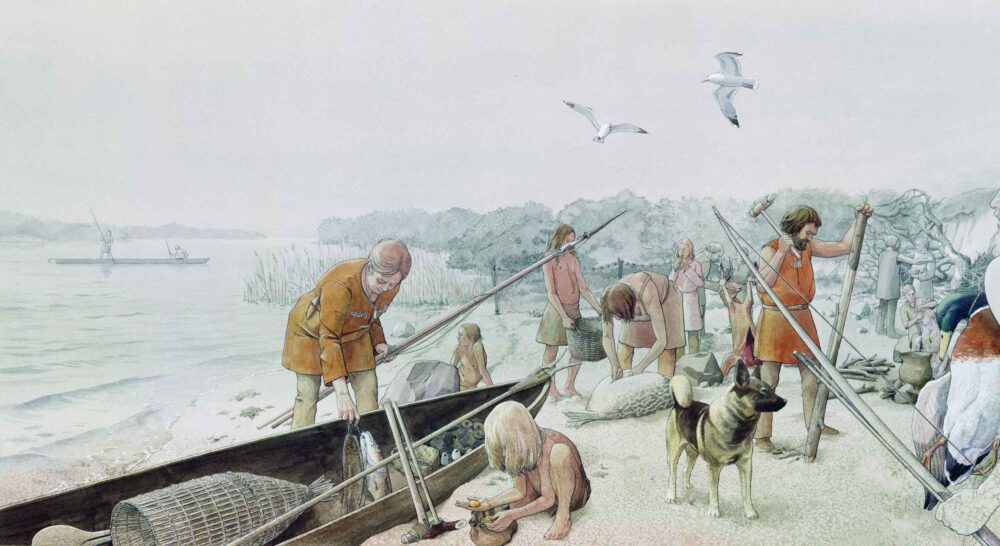

Aber auch das Leben der Jäger und Sammler im Norden unterschied sich deutlich von ihren Vorfahren. Besonders in Gewässernähe errichteten sie dauerhaft oder längerfristig bewohnte Siedlungen und deckten einen großen Teil ihres Nahrungsbedarfs mit allem, was schwimmt.

Ruhige Lage, Seeblick, gute Verkehrsanbindung.

So oder so ähnlich könnte eine Annonce zur Grundstückssuche heute lauten. Auch die Jäger und Sammler der norddeutschen Tiefebene bevorzugten eine solche Lage. Der Fundort Hüde I am Dümmer zählt zu den bedeutendsten Fundplätzen in Niedersachsen.

Der Fundplatz Hüde I am Dümmer

Archäolog*innen ist dieser Fundplatz in Niedersachsen bereits seit den 1960er Jahren bekannt. Zahlen sind zwar nicht alles, aber auf der 1.100 m² Fläche, die bisher untersucht wurde, konnten 50.000 Tierknochen, 30.000 Steinartefakte und eine enorme Menge an Keramikfragmenten entdeckt werden. Gerade letztere zeigen den Wissenschaftler*innen: Es bestand Kontakt und Austausch zu den benachbarten Bauern.

Und mehr noch: Kein abrupter Wandel in der Lebensweise, 1.000 Jahre länger leben die Menschen am Dümmer noch weitgehend in der Tradition der Jäger und Sammler. Forscher*innen nennen sie die Swifterbant-Kultur.

Aber woher wissen wir, dass Kontakt und Austausch zu Jägern und Sammlern im Ostseeraum, aber auch zu benachbarten Bauernkulturen bestand?

An einer Vielzahl von Dingen, die am Dümmer gefunden wurden.

Siedlungen an Seen- und Flussufern sind für Archäolog*innen auch aus anderen Gründen spannend. Die Erhaltung von Objekten aus organischem Material ist einzigartig.

Schäftung eines Beils

Diese hölzerne Schäftung eines Beils bzw. ein aus Eschholz gefertigter Knieholm zeigt, wie geschickt die Menschen die natürliche Form des Materials nutzten. Anstatt mehrere Holzteile zusammenzufügen, wurde ein Holzstück genutzt, dass die benötigte Form von Natur aus mitbrachte.

Die hier angesprochenen Fundplätze Hüde I und Hunte I sind nur zwei der zahlreichen archäologischen Fundplätze am Dümmer.

Zu erklären ist dies, mit der naturräumlich hervorragenden Lage am Wasser. Sie boten einen attraktiven Lebensraum mit genug Nahrung und vor allem einer gute Anbindung an das Flussnetz. Zur Fortbewegung über das Wasser nutzten die Menschen am Dümmer sogenannte Einbäume.

Ein solcher Einbaum hat sich aus der Zeit der Trichterbecherkultur erhalten – der ersten bäuerlichen Kultur in Niedersachsen.

Landschaften werden heilig

Ackerbau und Viehzucht setzten sich schließlich auch im Norden durch. Nachdem die neue Lebensweise ca. 1.300 Jahre abgelehnt wurde, breitete sie sich in wenigen Generationen aus. Erste Haustiere und Pflanzen wurden eingetauscht und dann schrittweise in ein neues Wirtschaftsmodell integriert.

Entscheidend für den raschen Siegeszug waren allerdings nicht die scheinbar offensichtlichen Vorteile wie Nahrungssicherheit und Vorratshaltung, denn diese sind zunächst noch gar nicht gewährleistet, und man verließ sich weiterhin auch auf die Jagd.

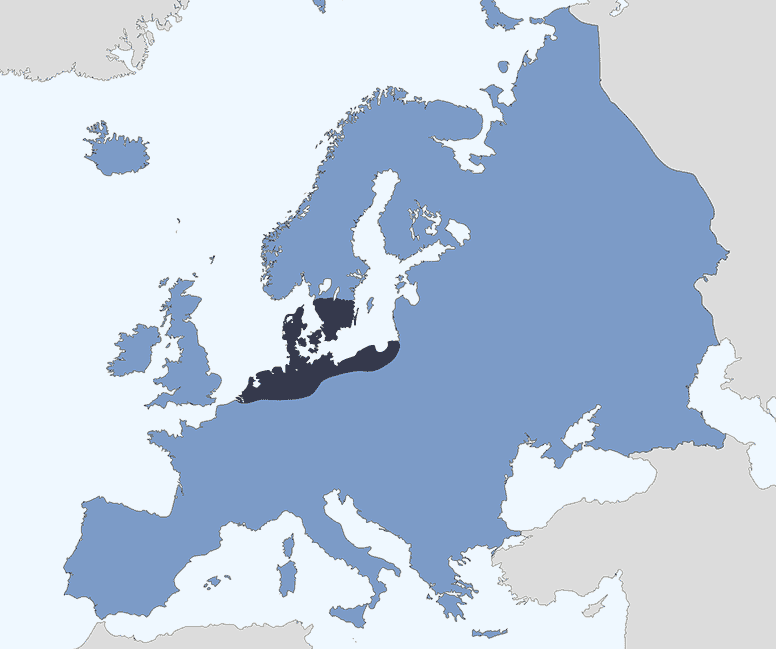

Verbreitung der Trichterbecherkultur

Ausgehend von Kontaktzentren in Nordwestdeutschland und den Niederlanden entstand eine weiträumig bis nach Skandinavien und Nordpolen vernetzte Gesellschaft – die sogenannte Trichterbecherkultur.

Der Trichterbecher, nach dessen Form die Kultur benannt wurde.

Zudem erreichte die Bauern des Nordens noch eine andere Tradition: Der Bau von mächtigen Grabanlagen – den Megalithgräbern, die auch heute noch unsere Landschaft prägen. Diese Bauweise stammte aus der Bretagne und war wahrscheinlich ein Grund dafür, dass es zu einer starken Entwaldung kam. Für die Rodung der gewaltigen Urlwälder nutzten die Menschen Steinbeile.

Das Beil!

Es existierte in unzähligen Varianten, hatte unterschiedlichste Funktionen und bestand aus verschiedensten Materialien. Es spielte eine Rolle in jedem wichtigen Teil des Lebens; anhand verschiedener Beile lassen sich die wesentlichen Veränderungen im Leben der Menschen festhalten.

Opferbeile aus Wellen/Wingst

Damit die Landwirtschaft Erfolg hatte, musste sie religiös eingebettet werden: Neue Götter wurden erfunden, denen man in den Mooren und Seen zahlreiche Opfer – meist Beile, aber auch Rinder und Menschen – darbrachte, damit sie die jährliche Ernte garantierten.

Arbeitsbeil – mit Gebrauchsspuren

Um ihre Weiler, Äcker und Versammlungsplätze zu errichten und die Findlinge für die Gräber zu bewegen, musste der Urwald großflächig gerodet werden. Die Übernahme und massenhafte Herstellung geschliffener Steinäxte war dafür die Voraussetzung.

Kupferaxt von Reiffenhausen

Über östlich und südöstlich ausgerichtete Netzwerke, die schon von Jägern und Sammlern etabliert wurden, kamen auch erste Kupferobjekte in den Norden. Diese Axt ist eine Schaftlochaxt mit hammerförmig verdicktem Knauf und ist aus Kupfer, gefunden in Müsleringen, Lkr. Nienburg.

Das Beil als Prestigeobjekt

Durch die Sesshaftigkeit war das erste Mal das Anhäufen von Reichtümern möglich. Es gab Gewinner und Verlierer sowie neue Hierarchien. Dieses Beil ist 34 cm lang und wurde wahrscheinlich nie zum Fällen von Bäumen benutzt. Es war vielmehr ein Beil, das zeigt: Ich bin Jemand, und ich habe Macht!

Die Totenstatt Oldendorf

In Oldendorf, im Landkreis Lüneburg, gibt es einen Bestattungsplatz, der in der Steinzeit entstand und noch bis weit in die Vorrömische Eisenzeit genutzt wurde.

Die Oldendorfer Totenstatt

Diese sogenannte Totenstatt von Oldendorf ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie der Mensch sich seine „Heilige Landschaft“ erschuf und wie wichtig ihm diese Orte waren. So wichtig, dass der Platz über 4.000 Jahre immer wieder als zentraler Bestattungsplatz diente.

Er war ein Erinnerungsort, der über Jahrtausende hinweg kollektiv genutzt und somit Teil eines kulturellen Gedächtnisses wurde.

Der Blick über das Areal zeigt, warum sich gerade diese Stelle für den Bestattungsplatz eignete.Der Geländesporn oberhalb der Flussniederung erlaubt einen weiten Blick in das Luhetal. Ressourcen, wie z. B. Wasser und Findlinge sind ausreichend vorhanden.

Noch heute reizt die Landschaft der Lüneburger Heide die Menschen – auch, weil in dieser Kulturlandschaft die Totenstatt Oldendorf liegt. Beeindruckend prägen die großen Gräber die Landschaft und zeigen den Menschen noch heute, wie spektakulär die Anlage gewesen sein muss.

Die Grabkammer des Megalithgrabes IV ![]()

Das Grab IV ist mit einer Länge von 80 Metern das größte der Oldendorfer Totenstatt. Über 100 Steine umfassten ehemals den Langhügel, an dessen westlichen Ende eine Grabkammer aus Findlingen errichtet wurde. Die Decksteine sind nicht erhalten, dennoch konnte der Zugang durch einen kleinen Gang auf der Südseite rekonstruiert werden.

Schöne, neue Welt?

A wie Autorennen

Autorennen und Steinzeit? Na klar! Oder gibt es Autos ohne Reifen? Reifen wären ohne das Wissen um Räder aus Holz nie entstanden.

B wie Bling Bling

Kaum vorstellbar, aber der Grundstein zur Bearbeitung von Metall und vor allem auch für Gold und Silber wurde in der Steinzeit gelegt.

C wie Cornflakes

Ohne die Erfindung des Ackerbaus wäre das Frühstück ganz schön langweilig.

Was nutzen wir heute so selbstverständlich, das seinen Ursprung in der Steinzeit hat? Wir haben eure Vorschläge gesammelt.

Eingegangene Vorschläge: